1960年代新加坡市区鸟瞰图照(Courtesy of Singapore National Archives.)

在电视还未普及的年代,人们消遣时间的摩登方式,是听广播。那一方小盒子,不管是覆盖全岛的官方电台,还是在人口密集地区才能收听到的“丽的呼声”,所播放的新闻、戏曲、广播剧,都有它庞大不挑食的听众群,像王道、黄正经、李大傻的闽南潮州广府方言讲古,那是明星级的广播大咖,拥趸不可计数。

1963年底电视登陆新加坡,信息传播与消闲娱乐有了新渠道,那是惊天动地的变化,声影结合的休闲模式颠覆了人们平静的生活。而今半世纪过去,我和老华校聊起这段往事,大家津津乐道的,不是青涩的黑白电视影象,而是聆听广播的点点滴滴。那段听歌的岁月,穿街走巷的歌曲是如此紧扣着人们的生活,它舒缓了压力、慰藉了心灵、丰富了生活的内容。毕竟消闲方式有限,扭开收音机,它播放曲艺、新闻、体育、土产行情等等节目,人们都不介意--不论是被视为靡靡之音的流行歌曲;传统美声的艺术歌曲、民歌与西洋歌剧;或是源于大江南北的方言戏曲。声音从盒子里流出了,就入耳。即便是宗教节目“天国之声”插播的神歌圣曲,也不排斥。

因着这样的背景,那代人听歌的范围广,中外左右、阳春白雪下里巴人的旋律都有接触,觉得不同乐种,有各自的好。另一方面,由于社会处于政治活跃的阶段,工团的聚会或抗议活动,学校的叙别会或野餐等等场合,以歌抒意是凝聚力量、激发情感的有效方式。于是,热火朝天的环境里,各式各样的歌曲声声入耳,人们的脑海便留住了时代的多元旋律。

二战前后,新马华人的认同意识处于一种“尴尬”的状态。生活在殖民地土地上,人们在政治上认可中国,文化上吮吸着母国的乳汁,本土华人社会与中国的关系仍是密不可分,各种形式的文化都呈现自然承接的状态,音乐也不例外。这种文化的主脉支流共生现象,从初始的紧密联系,到后来的疏而不弃,没有断流。

上世纪民国初建,中国国难重重之际,冼星海与聂耳这两位中国现代音乐的指标性人物与新马挂了勾。《黄河大合唱》的作曲者冼星海在新加坡度过了七年的童少岁月。1911年,星海他娘带着他从广东来新加坡讨生活,就读于大坡的养正学校,被老师挑选进入军乐队训练,他就此踏上了音乐之路。1934年,聂耳所创作的电影主题曲《毕业歌》由陈波儿唱红大江南北,这位陈波儿,与新加坡有点关联。本土诗人槐华回忆他四十年代念四年级时就爱听这首歌,后来才知道陈波儿是“潮州姿娘”,她的父亲是大坡二马路(今之新桥路)44号“四顺耀记”的老板。比这种人地关系更重要的,是早期本地华校与中国教育的直接挂勾,从学校的制度操作到教科书的采用,都源于一个系统,中国音乐教育的内容也因此直接移植本地,形成内在共生关系。

日本侵华刺激了本地抗日歌曲创作

中国与新马音乐的内在联系,随着政治形势迅速演变而更为具体。三十年代,日本对脆弱的神州大地狼窥虎视,七七卢沟桥事变引发了中华抗日的决心,歌乐瞬间成了激起同仇敌忾意识的利器。抗日,七十年前中国土地上一次浩大的集体国民行为,也在海外华人社会荡出波澜,形成华侨社会关心母国安危的主旋律。新加坡的“爱华音乐社”、“爱同校友会合唱团”与“铜锣合唱团”等新兴音乐团体,正是在这种抗日氛围中诞生,它们以文化的鼓槌,奋力击响时代的战歌。

侨领陈嘉庚组织了南洋华侨,以大量的筹款活动作为三十年代华社抗日的主轴。他邀来成员逾百的“武汉合唱团”到南洋演出,成功赢得华侨对抗日的认同与支持,此行也让更多音乐人才聚集星洲,播下音乐的种子。武汉合唱团在中国成立时,团名的提议者李豪女士后来也落户新加坡,为本地音乐奉献了超过半世纪的光阴。前不久,九十五岁的知名华商郭鹤年出版自传,第二章“武汉合唱团”便道出1938年该团在一年多时间里,到各城镇演出的强烈反响。他本人因为“看过多次演出,并与乐队队长夏之秋成为了好朋友。”

武汉合唱团在新马城镇的巡回演出,无疑是在当地拂起阵阵文化春风。在它的领导夏之秋与任光倡议下,本土的铜锣合唱团成立了。取名铜锣,铿锵而有余响,那是电影《渔光曲》作曲者任光的建议。铜锣合唱团的成立,不仅让本地华社向中国抗日运动进一步靠拢,也因而催生了本土抗日歌曲的创作。铜锣合唱团的指挥是本地活跃音乐人叶立天,客家人,曾就读启发学校,任教民众学校,1943年遭日军逮捕杀害。1942年新加坡沦陷前后,他创作了《新加坡河》、《马来亚颂》、《悼同志歌》、《雪之歌》等等歌曲,表达了自己的强烈政治信念。

铜锣合唱团成立后,由叶立天谱写《铜锣合唱团团歌》,团歌内容明确了它的政治定位:“我们铜锣合唱团员,是大时代的歌手,我们驰骋在这赤道上,站在群众的前头。用那钢铁般的歌喉,献身在舞台献身在街头。”这首团歌,表达了它为理想而歌的战斗意愿、与草根民众并肩争取的使命。铜锣的团员,主要来自当时华校的“进步学生”以及工团会员。

武汉合唱团与铜锣的战友关系,也反映于歌曲的创作上。武汉合唱团团长、《八百壮士》的作曲者夏之秋访新期间,曾把本地诗人衣虹(潘受)的诗作《卖花词》谱写成歌。《卖花词》谱曲之后,成了抗日筹款的常青歌曲:“先生,买一朵花吧,这是自由之花呀,这是胜利之花呀,买了花呀救了国家”,这样的歌词,经常在当时中文媒体的报道中出现。买花救国,三四十年代新马华社熟悉的旋律,在牛车水,在筹款演出场地感动了无数时人。

歌曲为抗日服务,并不为殖民地当局所见容。1940年武汉合唱团巡回至槟城,本土音乐人杨励与学生、工友前往码头迎接时,遭到殖民地政府武装镇压。同年,新加坡工团发动五万名工友在加冷庆祝五一劳动节,也遭遇军警开枪射击,造成数十人伤亡。1941年底新加坡沦陷前夕,在殖民地蹲牢房的杨励与杨果合力创作了《保卫马来亚》,不久他们被释放,这首歌迅速成为新马抗日活动的精神歌曲:“南太平洋上,海涛在翻腾,法西斯强盗带来战争,从北马之境,到南马之端,遍地是受难者的呻吟。团结起来,马来亚人民大众,为自由解放斗争,誓死保卫马来亚领土完整,打倒黑暗迎接光明。”

日本的残暴统治,滥杀无辜、高悬人头的冷酷作为,都被写进了旋律。槐华在《南洋之歌》介绍《纪念九一》的歌词“我们永远不忘,誓要雪此仇”时,有“十八位烈士的首级被日寇悬挂在吉隆坡街场”的旁白。这时期因抗日而创作的本地歌曲还包括佚名的《难女曲》(东洋鬼子的大炮/轰毁了我们的家/枪杀了爸爸/又拉走了亲爱的妈妈)、《树胶花开》(树胶花开遍地黄/如今年少体力壮/等待奸淫枪杀坐牢房/枉过一生渺渺又茫茫/不如背枪上战场);林佚(林如潮)作曲、友兰写词的《冲破敌人封锁线》,还有诗人墨尼(张碧华)作词,叶立天谱曲的《新加坡河》(暮色下/新加坡河悄悄地流黯黯地诉/你可知道/多少惨泪冤血滴入你的心胸/妻子幻见郎的血尸/孩子梦见惨死爹娘/椰园忿歌/铁石暴跳/谁能禁住这怒火这怒火)。

因日本战败而创作的胜利之歌

人们因愤怒、压抑、反抗而创作,旋律激昂;人们也因胜利、兴奋、庆祝而放情高歌。1945年日本战败投降,本土音乐人不分左右,纷纷谱写胜利的曲子,释放压抑三年有余的苦闷情感,一首首欢庆抗战胜利的歌曲列队迈入当代歌册,胜利的喜悦节奏总是欢快,带出控制不住的新向往。1945年9月10日,武吉知马的矿山旁,“马来亚人民抗日军”举行了联欢大会,《抗日胜利进行曲》唱响了:“秋风萧萧秋风萧,胜利的旗帜飘荡,我们歌唱这反法西斯的胜仗,我们歌唱正义伸张,歌唱世界人类平等解放。”

数月前我无意间翻阅一本歌书,发现战后光复的初阶,本地的传统音乐工作者,也一样浸泡在战胜的欢愉里,他们也通过歌曲创作,释放当下的情感。那是1946年2月,日本败降才半年光景,新世纪音乐出版社推出了由黄晚成、蔡自新和朱奇卓联合编辑的歌集《新的歌》,内收20首刚出炉的创作。这群创作者,不乏正统的音乐教育工作者。朱奇卓在《前言》中道出创作的缘起:“原子弹丢下来,苏联出兵,日本宣布接受波斯坦宣言,这时代三部曲刚刚唱出来,一个世纪展开在人们的眼前,他们开始叫喊出过去三年又八个月的愤怒;同时,又歌着胜利、自由、民主的今天与明天。新的歌声已经在每一个角落振荡起来,这个时候,要在被烧毁的灰烬底下找回一些抗战时代的歌曲,那是很困难的事,就是找到了,亦失掉了时间性。”

蔡自新的《编后话》这样说:“本歌集的内容,大部分以激励上进,怀念过去以鉴未来的意义做中心。新时代的音乐教育,着重在反侵略、反法西斯,争取民主,爱护民族和国家,我们创作这些作品,大胆地负起这个使命。我们的目的,是希望从战祸里逃生的幸运者,唱唱这些歌,一方面追忆和同情那些不幸的亲爱同胞,兄弟、戚友,另一方面却可以警觉自己:既然幸运地死里逃生,以后就应该怎样的创造有意义和伟大的人生了”。歌集里的主要作曲者是燃丝(7首)和黄晚成(6首)。燃丝的《保卫民主》、《凯旋进军》、《颂抗日先烈》、《和平颂》等与黄晚成的《胡不归》、《怀人》虽然都是抗日情绪的延续,但抒发的情感角度仍有所差别。

二战后新政治环境下的本土歌曲

人们最初以为,抗战胜利会带来稳定的政局,但天却不从人愿,随着二战结束,全球掀起了风起云涌的反抗殖民统治浪潮。在神州大地,日本败降带出了内战,致使侨居海外的华人心生复杂的情感。也许一般人没料到,战争远去,不曾尽全力保护殖民地子民的西方列强,回到百孔千疮的土地之后,仍贪婪一如既往。它们想方设法,打击在地人争取独立的意愿,引发了在地人的强烈反抗,新马社会也不例外。华人的处境更错综复杂了,1949年中国政权更迭,华人面对了前所未有的国家与政治认同抉择。从中国内战到中国政权更换,从侨居到落地生根,国际冷战形势浮现,新马华人在新环境下的复杂情感,多少也反映于歌曲里。

长虹词曲的《苦难的人民》写出这样的心情:“三年八个月/日本铁蹄下尝尽了多少苦难/希望今天能得到光明/谁知胜利后/带给人民更多不平/白皮书蓝皮书/把人民自由剥夺干净”,这样的歌词,反映了二战结束的马来亚,被英国殖民地宗主奴役的现实。另一首由红苍作曲的《五更叹》,歌词中有“听说鬼子投降自己打自己/打了个胜仗没归家日”,表达了对中国抗战胜利却陷入内战的感慨。长虹在另一首作品《树柅无价》中,以闽南语唱出“树柅无价无生理呵/做着工人真受气呀/反动头家无良心呀/一日到暗赶估俚呀”的感叹。战后,政治进入了另一种状态,生活没有好转,另一种抗争随二战熄火而浮现。生活陷入新的坑洞,五十年代左翼政治迅速崛起,工运与学运开始在社会中快速发酵,成为一股新兴势力。鼓动人心的歌曲、战斗式的旋律、宣示理想的歌词,继续唱响海岛。人们没有叹息,而是以音符激起向上的情绪,我想起某日翻阅槐华主编的歌典《南洋之歌》时,发现杨励词曲创作的《别离歌》,是我小学时老师教唱的一首曲子。每当学年结束时,休业式便响起“唱起我们的歌来,不要为别离悲伤,我们是国家的主人,伟大的责任在身上”的旋律。

马人、莫泽熙、李才茂、黎华等作曲家,是五六十年代新加坡活跃的音乐工作者,他们的作品倾向于歌颂土地,向生活呐喊,为自己心仪的政治理想谱写战歌。马人是五六十年代多产的音乐人,原名吴鼎风,今庚岁八十有余,是星海合唱团与醒华校友会的合唱指挥。马人曾经在《音乐特刊》发表过一篇《漫谈音乐马来亚化》的文章,强调音乐“马来亚化”的重点在于内容,认为“目前只要做到内容马来亚化,音乐作风不管是来自巫族、华族或印族,即是马化音乐。”1959至1960年间,马人出版过两本《创作歌集》,共收录38首创作。集子里除了烈火的《尽情地欢畅》、杰灵的《迎曙光》和《建国志愿军歌》、熙念思的《统一工运》与《胶林我的母亲》、之莹的《时代前锋》之外,其余都是马人的作品。

马人的若干词曲作品是当时各种集会上的传唱歌曲,例如《向前走》与《谁要是悲伤》。当年的热血青年回忆,《谁要是悲伤》琅琅上口,最受青睐,也最风行,是五六十年代工团聚会、野餐少不了的歌曲。这首歌是以林阳的诗入曲,有激励效果:“谁要是悲伤,请看看那奔腾的海洋。海涛奏着生命的歌,一片激情的歌唱。活着就不该颓丧,活着就应该向上。”马人歌颂土地,也有抒情的旋律与情感,例如杜红作词的《我底故乡》:“泛红泛红的铝土,是她的脸庞。闪亮闪亮的锡矿,是她底眼睛。细长的彭亨河,是她底腰带。翠绿的椰林,是她底衣裙。她以赤道的阳光给我热情,她以洁白的胶乳,养活着我和七百万人民啊,她是我可爱的故乡。”

黎华,原名李学训,是五十年代开始活跃于音乐领域的左翼音乐人。19 32年出生,祖籍海南琼海,1991年辞世。五十年代,黎华曾担任醒华校友会口琴队指挥。他最受人注意的歌曲,是写于六十年代的《狱中之歌》:“苍鹰不能再飞翔,苍鹰被关进了牢房,我们是马来亚的儿女,来自祖国不同的地方,我们高举大旗,走在反帝反殖的大路上,我们的心还是火样红,理想还是光辉灿烂。”当时政局已越来越严峻,他仍不忘初心,为心中的理想讴歌。

五六十年代传唱甚广的《胶林,我们的母亲》是莫泽熙(熙念思)的创作,歌词是根据雨洲的散文诗《我漫步在胶林里》改写而成:“带着热烈的爱情,我漫步在辽阔的胶林。硕壮的胶树,排着整齐的队伍,青绿的胶叶,轻松的翻滚。我爱这伟大的胶林,胶林是我们亲爱的母亲,我要写一封信,告诉远方的朋友,当祖国最悲惨时,我没有离开过胶林。”1960年,莫泽熙谱曲写词的《统一工运》,被认为是推动工运的重要音乐作品,它以进行曲的节奏,唱出团结工运的必要与决心:“统一工运,是全星工友的愿望,我们不分民族,不分男女,只要坚定立场,我们就团结在一起,要以友爱,要以忠诚,为统一工运奋斗。”

五十年代的社会脉动与政治运动,为歌曲创作提供了肥沃的土壤,也直接影响了那年头歌曲创作的内容--五一三运动、反黄运动、反殖民地运动以及创建南洋大学等大事件都强力牵动着人们的心。为了成就理想、凝聚力量,歌曲是达成这些目标的重要宣导工具,因此当时的政治运动都少不了歌曲的加持。以反黄运动为例,1953年11月,《新报》发表过五首“反黄歌曲”:《反对色情文化》、《色情文化在新加坡》、《反对色情文化》(同曲名)、《抵制色情文化》、《色情文化危害多》,呼应当时如火如荼展开的“反黄运动”,但这几首歌都没有作者署名,其中有些是以旧曲新词的方式处理,目的是通过人们已熟知的曲调传达反黄的内容。2012年草根书室出版的《英殖民地时代新加坡学生运动珍贵史料选》里头附有“反殖学生运动歌曲”专辑,收有《五一三纪念歌》、《反黄进行曲》、《黄色文化我们要消灭它》、《伟大的中学联》、《中学联的旗帜在曦光中飘扬》《胜利属于大团结》、《心头恨》等13首应运而生的运动歌曲,铺成了一卷历史阶段的画面。

1954年,南洋印刷社出版了心声主编的《青年歌集》,收集了不少本地创作。他在“编前语”中透露,“那些从未发表过的创作歌曲,是马来亚广播电台广播过的新歌,富有本地的情调,故特编入本书。”这些歌包括沈光辉作曲、王世明写词的《马来亚繁荣进行曲》,表达的是“世代安居,南岛终年常是夏,奉公守法,中英巫印是一家。亲爱精诚,同心促进新文化。团结合作,协力繁荣马来亚”的新建设理想。歌集里还有沈光辉作曲、王世明写词的《海上浮泛》、《亮的金镯儿》,以及沈光辉根据古诗谱曲的《离离原上草》、《秋怀》以及《古诗今吟》。

创办南洋大学是五十年代华社的头等大事,从草根阶层到巨商富贾都动员了。各阶层为南大筹款献心出力,成为当时华社动感十足的图景,为南大义演而创作的歌曲因此应时而作。《青年歌集》第二期有两首与华文教育有关的歌曲,一是《协力建南大》,这是为南大筹款义演而作的曲子:“我来亮歌建南大/建设南大保文化”、“义踏义驶建南大/义唱义卖建南大/不分男女老幼/大家齐卖力/今天呀南大能建立/ 全靠大家出力多呀”。这类歌词,记录了南大创立之时华社众志成城的意志。另一首《华文教育开了花》,也是为南大义演而写的歌。歌词写道:“阳光照在赤道上/ 柔软的蕉叶随风飘摇/广大侨胞的结晶/华文教育开了花/我们爱护这花朵/我们要使这朵花开得更茂盛/我们要努力灌溉除草/合力保护中华文化。” 与创办南洋大学有关的歌曲还包括《光辉的中华文化》、《垦荒》、《黎明的等待》、《怒吼中的行列》与《南大的花朵》。

不论创作者服膺于何种意识形态,为了唤醒人们对这片土地的认同,歌颂马来亚成了这段时期热门的共同创作主题。1956年,华文小学教师联谊会出版的《新少年歌集》里有一首《我们的声音》:“我们都是马来亚的主人/ 我们都是新音乐的先锋/我们一起歌唱一起生活/不分你我欢乐笑呵呵/我们的声音像号角/我们同学天天多”,也倾诉着同样的情感。这种期待新社会、迎接新生活的思绪,从战后一直延续到六十年代,历时十余年。1960年南大合唱团编印的《音乐特刊》,发表了五首本地创作。其中两首是集体翻译的马来歌曲《教师进行曲》和《学生们齐向前》,另三首是黄昆源谱曲、钟祺写词的《祖国之歌》;丁祝三曲、周粲词的《马来亚到处都是阳光》以及竹简曲、古月词的《歌声飞向祖国》,也都饱含这种颂赞生活、热爱土地的情怀。

五六十年代,正统音乐教育圈子里的工作者没有闲着,他们在校内普及音乐教育之余,于校外组织或指挥不同的合唱团,双管齐下,推广音乐。1965年初,黄晚成女士出版过一本《新歌集》,收集了七名本地作曲家的作品各两首,这包括吴志菁的《忆旧》、《思潮》;李煜传的《今日我又看见了你》、《我又闯进了美丽的梦中》;林挺坤的《爱情》、《忆君曲》;迪安的《我在船上等候你》、《只有我和我的心知道》;梁荣平的《倘使》、《椰树颂》;黄昆源的《梦》、《流浪之歌》以及黄晚成的《胡不归》、《庐山石工歌》。李煜传的《今日我又看见了你》,由音乐家朱承安写词,在工运、学运歌曲铺天盖地的五六十年代,它流露的是儿女情长的情感:“今日我又看见了你,我的心不知是悲是喜,忆起离别时的依依,怎不令我满怀心酸。请不要这样看着我,我怕你那深情的眼睛,像波涛如烈火,顷刻间我又失去了自己。”

就写歌谱曲而言,丁祝三是值得注目的名字。这位来自厦门鼓浪屿的音乐人,五十年代南来新加坡,1971年成立了佳音合唱团。1960年南大合唱团主编的《音乐特刊》,刊登了今海访问丁祝三的《生活在音乐的园圃中--青年作曲家丁祝三先生》,文中提到丁祝三的“歌曲创作丰富,亦相当完整,包括混声四部合唱歌曲、重唱歌曲、独唱歌曲、圣乐曲、钢琴曲、口琴曲等,其旋律优美,乐趣起伏。丁君之歌曲,多以古诗谱曲,他认为古诗较难懂,故他必须以音乐来表达它的美妙意境。”这段文字的潜台词,是他希望通过歌曲旋律来普及古诗,70年代末南大诗社的“诗乐“创作,与他的想法有不谋而合之妙。

1957年,友联出版社出版过丁祝三创作的《艺术歌曲》独唱集,内收九首根据古诗谱曲的艺术歌曲,包括陶渊明的《桃花源记》、李商隐的《相见时难别亦难》、杜甫的《月夜》和王维的《竹里馆》等。1971年辞世的男高音歌唱家胡然在这本歌集的序文中说:“本集所选诗词,全系古代名作,我想这选择是够聪明的。从前的诗词本来都是可以唱的,原曲虽然失传,但结构严整,节奏统一,配曲天然方便,这正是作曲家对于时下那些新诗都不大起劲,反而喜欢旧诗的原因所在,值得新诗人深切反省的。”尽管如此,除了古诗,丁祝三也以中国新诗人的作品谱曲,这包括艾青的《彩色的纸条》、朱自清的《羊群》、朱湘的《摇篮曲》、彭邦祯的《夜莺之歌》、古梅的《远念》和《小夜莺》。后来本地诗人的诗作也列队进入了丁祝三的旋律,这包括周粲的《小船》、《法蒂玛》、《我等你在相思树下》;杜红的《歌》、《我住的地方》;苗芒的《划船》;陈龙玉的《霞》和程文凯的《母亲》。

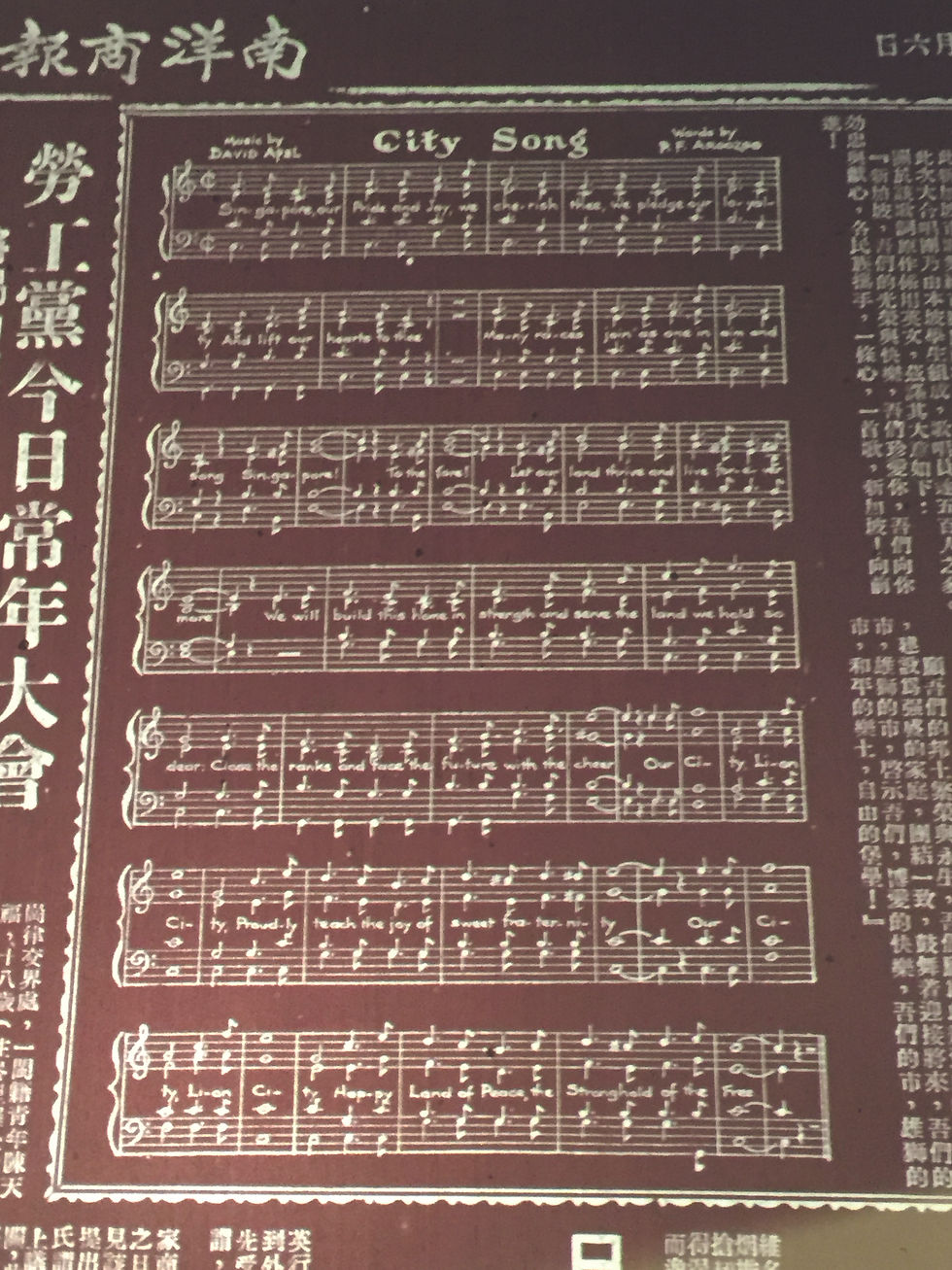

当本地人民争取摆脱殖民统治的时候,英国人决定把新加坡升格为市。1952年登基的英女皇伊丽莎白二世于翌年加冕,把原属于海峡殖民地三州府的新加坡升格了。这年9月22日的升格纪念日上,新加坡有了“市歌”。今时今日,这首歌早已被人遗忘,也鲜为后人所知。新加坡市歌(City Song)的作曲者是本地知名音乐家艾贝尔(David Apel),作词人是颜永成英校校长亚罗沙(Aroozoo)。批准新加坡市歌的市政厅庆祝委员会,在庆典上安排了市歌首唱,演唱者是由五百名学生组成的合唱团。这首市歌只有英文歌词,南洋商报报道这则新闻时,附上了中文歌词大意:新加坡,吾们的光荣与快乐,吾们珍爱你,吾们向你效忠与献心,各民族携手,一条心,一首歌,新加坡,向前进!愿吾们的邦土繁荣与永生,吾们愿为此亲爱的邦土效力,建设为强盛的家庭,团结一致,鼓舞着迎接将来,吾们的市,雄狮的市,启示吾们,博爱的快乐,吾们的市,雄狮的市,和平的乐土,自由的堡垒。(City Song:Singapore our pride and joy/We cherish thee/We pledge our loyalty/And lift our hearts to thee/Many races join as one in aim and song/Singapore! To the fore!/ Let our land thrive and live forever more/We will build this home in strength and serve the land we hold so dear/Close the ranks and face the future with the cheer/Our City/Lion City/Proudly teach the joy of sweet fraternity/Our City/Lion City/Happy Land of Peace/The stronghold of the free.)

小结

歌,是生活的调剂品与激励素,在不同时空发挥不同功能,或凝聚共识、或激发士气、或抚情疗伤。因而,歌有了生活的脉搏、时代的需要、个人的情感,与土地的亲近。于是,任何时空地域,都自然而然产生各自的歌乐。新加坡也不例外。然而随着时间流逝,记忆也流失,活在滑指便能攫取种种信息的当下,我们未必能感知七八十年前本土曾经的抗日歌曲,以及人们为时代理想而作的歌。那年头的青春是飞扬的,火热而直白,把这些旋律摊放在安逸的环境里,那种表述根本无法虏获人心。毕竟,一个时代有一个时代的节奏、品味和诉求,但这些歌都孵化于本土,敲打出那时代的声音,它存在着,铁一般的事实,不容你否定它不是我们的歌。

作者为本地资深文教工作者、特约撰稿人

Comments